管延安:中国“深海钳工”第一人 60万颗螺丝零失误

管延安,中交一航局第二工程有限公司总技师。央视宣传的首批“大国工匠”之一,被誉为中国“深海钳工”第一人。先后参与港珠澳大桥、深中通道、大连湾海底隧道等多项国家重大工程;港珠澳大桥建设中,和工友先后完成33节巨型沉管和6000吨最终接头的舾装任务,手中拧过的60多万颗螺丝零失误。

今年46岁的管延安出生在农村,1995年初中毕业后,跟着亲戚来到青岛当学徒,开始接触钳工行业。从那时起,他就发现自己对机械维护、设备安装等工作,具有天然的好感,愿意下功夫学习,学得好手艺。哪怕是简单的活儿,他也要比别人多花费些时间,力争把工作干到最好,慢慢地练就了一身过硬的技术。

2013年,管延安受命前往珠海牛头岛,带领钳工团队参与建设港珠澳大桥岛隧工程。该桥被英国《卫报》评为“新世界七大奇迹”,集桥梁、隧道和人工岛于一体,采用世界最高标准,设计、施工难度以及面临的挑战,均为世界之最,因此也被誉为“超级工程”。

长达5.6公里的外海沉管隧道,由33节巨型沉管连接而成。在深度40米的海底实现精准对接,在业内人士看来,难度系数丝毫不亚于“神九”与“天宫一号”的对接。

管延安和他的团队,主要负责沉管舾装和管内压载水系统等相关作业。虽然此前已经参与过国内最大集装箱中转港——前湾港、青岛北海船厂等大型工程建设,有着丰富的工程建设经验,但是面对港珠澳大桥所采用的大量高科技、新工艺,以及120年使用寿命的高质量要求,很多工法都需要去创新、去探索。

参建期间,管延安的其中一项工作,是负责安装沉管的阀门螺丝。如果在陆地作业,只要拧紧螺丝就够了。但要在深海中完成两节沉管的精准对接,确保隧道不渗水不漏水,沉管设备接缝处的间隙必须控制在毫米内。这毫米的间隙,根本无法用肉眼判断。可管延安硬是通过一次次的拆卸和练习,凭着“手感”,创下了零缝隙的奇迹。为了找到这种“感觉”,他拧螺丝时几乎从不戴手套,因为一旦隔着一层布,“手感”就没了。经过数以万计次的重复磨炼,管延安练就了一项骄人的高精准绝技:左右手拧螺丝均能实现误差不超过1毫米。在敲了N多个螺丝后,他还练就了非凡的“听感”,只要用锤子敲螺丝的声音,就能检测到这个螺丝上的是否合乎标准。

管延安印象最深的是,他与航修队的同事们投入到第一节沉管的二次舾装作业。三个多月的时间里,他和同事们日夜奋战,布设管线、安装设备、整合系统,一遍又一遍地调试。2013年5月7日,经过前后96个小时的奋战,港珠澳大桥海底隧道首节沉管顺利安装成功,圆满实现了“深海初吻”。管延安说,“这是我们用自己的人、自己的设备、自己的技术去完成的第一节沉管,我们也有信心、有能力去把后面建设得更好。”

第15节沉管第三次浮运安装期间,管内压载水系统突发故障,水箱不能进水,沉管安装只能暂停,必须安排抢修人员进入已经沉入海面以下的沉管内维修。从打开密封的人孔盖板进入管内检修、排除故障,到完成人孔盖板密封全程只用了不到3个小时,效率之高令人惊讶。

参建港珠澳大桥的5年里,管延安和工友先后完成了33节巨型沉管和6000吨最终接头的舾装任务,做到了手中拧过的60多万颗螺丝零失误。

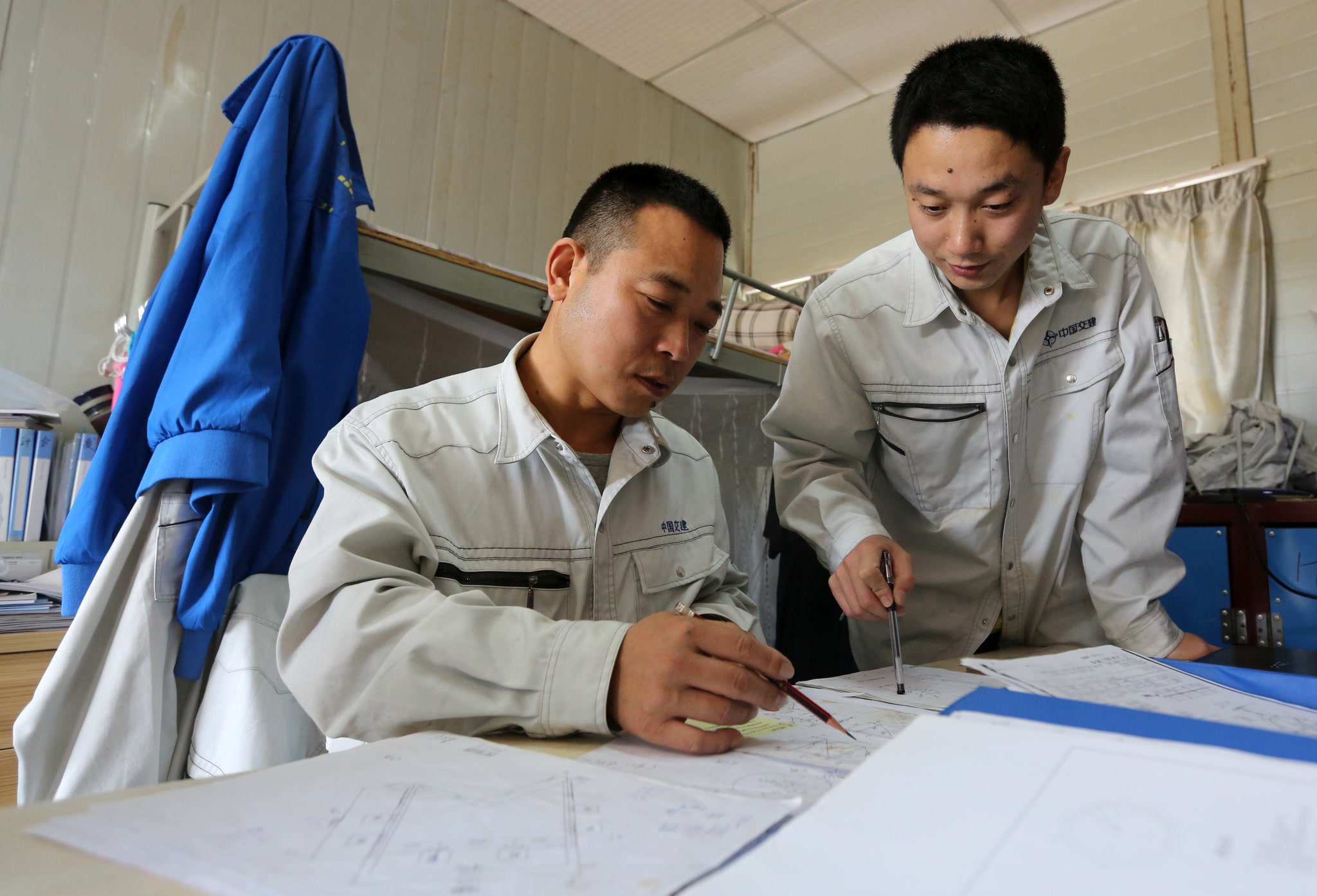

能够创造“零误差奇迹”,跟管延安平时的严谨较真分不开。每一颗螺丝安装完毕之后,管延安一定都要检查3-5遍。在指导新人时,他最常挂在嘴边的话是“再检查一遍”,强调最多的是“反复检查”。

在长期的工作中,管延安养成了一个习惯:给每台修过的机器、每个修过的零件做记录,将每个细节详细记录在施工日志本上,遇到任何情况都会“记录在案”,里面不但有文字还有自创的“图解”。在港珠澳大桥建设期间,他同样制作了“图解档案”,其中的几本,还被收录进了港珠澳大桥沉管预制博物馆。

在港珠澳大桥通车仪式上,习近平总书记接见了包括管延安在内的大桥建设者代表并与他们握手,大桥管理局局长朱永灵向习总书记介绍了管延安。习总书记对管延安及现场的建设者代表说:“港珠澳大桥的建设创造了多项世界之最,促进了粤港澳大湾区的建设,克服了很多世界性难题,建设者功不可没,我为你们感到自豪。希望你们重整行装再出发,继续攀登新的高峰”。管延安也把总书记的殷切希望,化为了自己不断进取的动力。

港珠澳大桥建设完成后,管延安依旧忙碌在一线。他又转身投入到北方首条海底隧道——大连湾海底隧道的建设,大连湾海底隧道是由18节沉而成,同样也是用“津安2”“津安3”“津平1”三艘核心装备去完成的。

“大国工匠管延安创新工作室”成立后,管延安作为领衔人,与工作室成员一同开展跨海通道和船机修造的研发。在他的带领下,工作室已经取得19项专利,团队20名成员全部成长为跨海通道和船机修造骨干。

工作之余,管延安仍能坚持学习,在他工作的地方,厚厚的技术书籍摆了高高一大摞。他讲的最多的就是干一行,爱一行,钻一行,正是这种精益求精、脚踏实地、一丝不苟的精神,成就了“大国工匠”的传奇。

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242