冲上热搜!广美教授被质疑抄袭

广美教授被质疑抄袭米菲兔

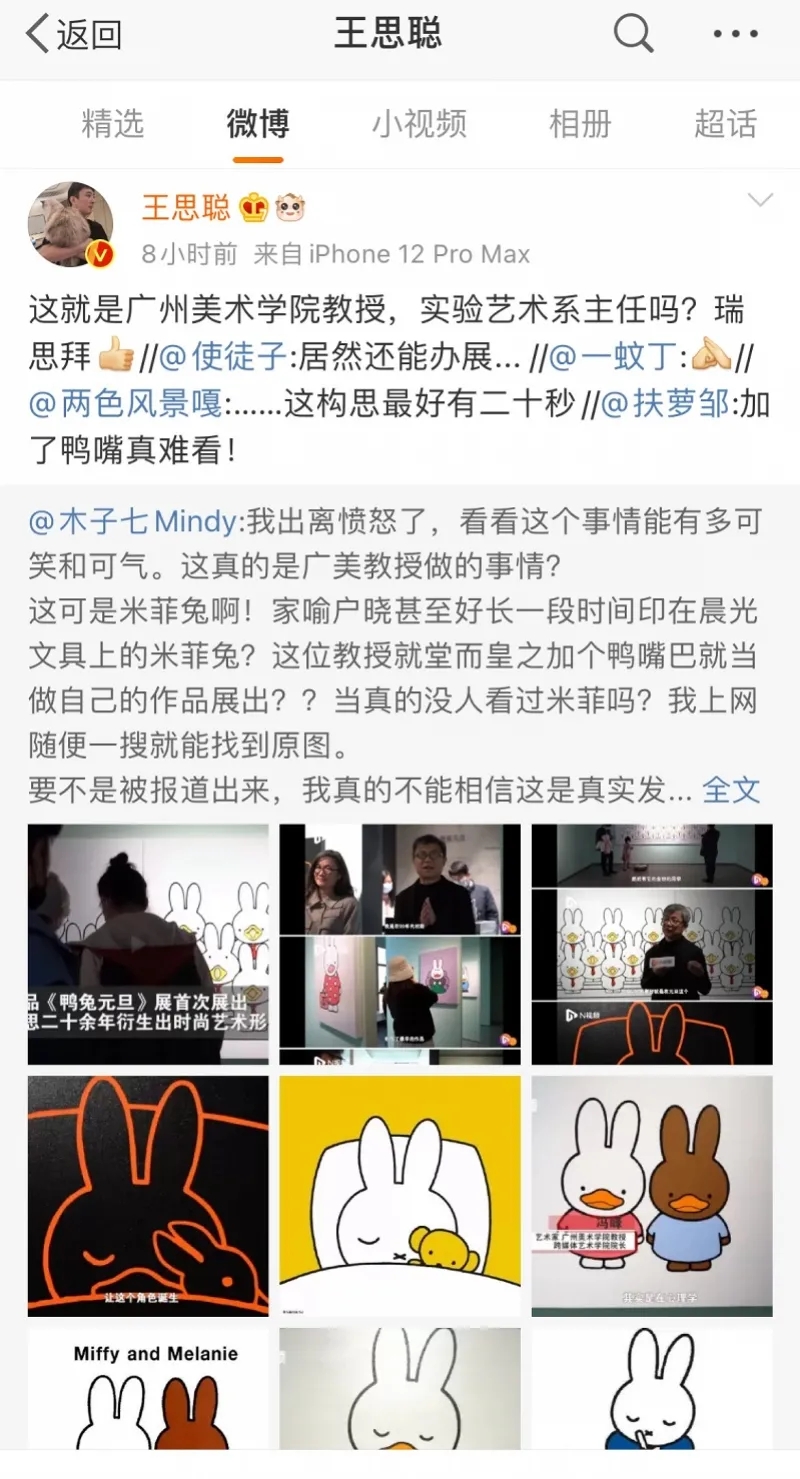

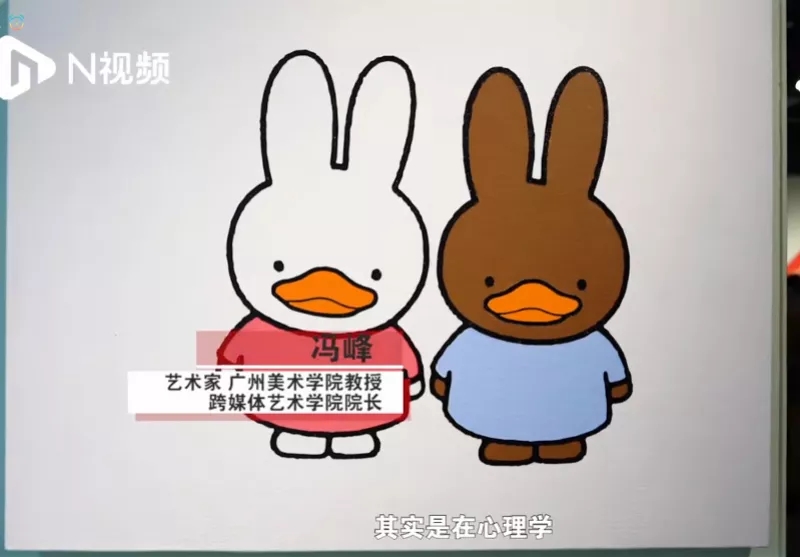

1月15日晚,微博名为“木子七Mindy”的网友发博将此次《鸭兔元旦》的部分作品和米菲作品截图进行对比,并称“家喻户晓甚至好长一段时间印在晨光文具上的米菲兔?这位教授就堂而皇之加个鸭嘴巴就当做自己的作品展出??当真的没人看过米菲吗?我上网随便一搜就能找到原图。”一时间引发网友热议,王思聪1月16日也在微博上转发评论。截至1月16日21点,爆料原博点评达4000+,转发2.3万。

另有网友指出“2015年米菲公司在阿姆斯特丹的展览中,其中的一个米菲兔形象和此次的鸭兔非常相似,疑似抄袭。”

最新回应:是用公共符号再创作

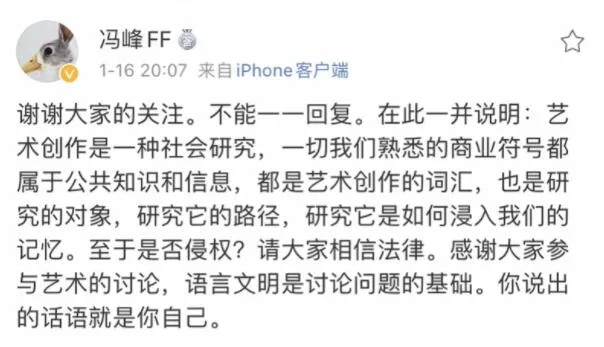

16日晚,冯峰本人回应了南都记者的采访,明确表示:“我是用公共符号再创作。”冯峰表示,“我觉得米菲和其他的所有的这种商业符号都是一种公共知识,这些公共知识和信息也都是我们艺术创作的词汇。如果艺术创作是一种社会研究的话,它也是一个研究的对象,等于说我在用这种词汇创作。”

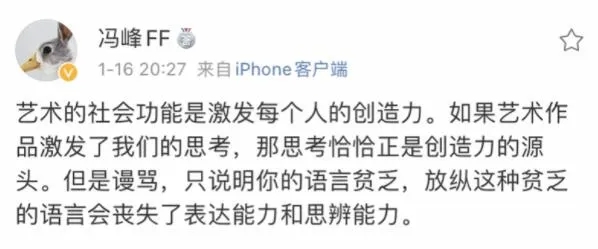

16日晚,冯峰本人也在其个人微博针对此次事件进行回应:“谢谢大家的关注。不能一一回复。在此一并说明:艺术创作是一种社会研究,一切我们熟悉的商业符号都属于公共知识和信息,都是艺术创作的词汇,也是研究的对象,研究它的路径,研究它是如何浸入我们的记忆。至于是否侵权?请大家相信法律。感谢大家参与艺术的讨论,语言文明是讨论问题的基础。你说出的话语就是你自己。”

米菲:第一时间更新事件发展动态

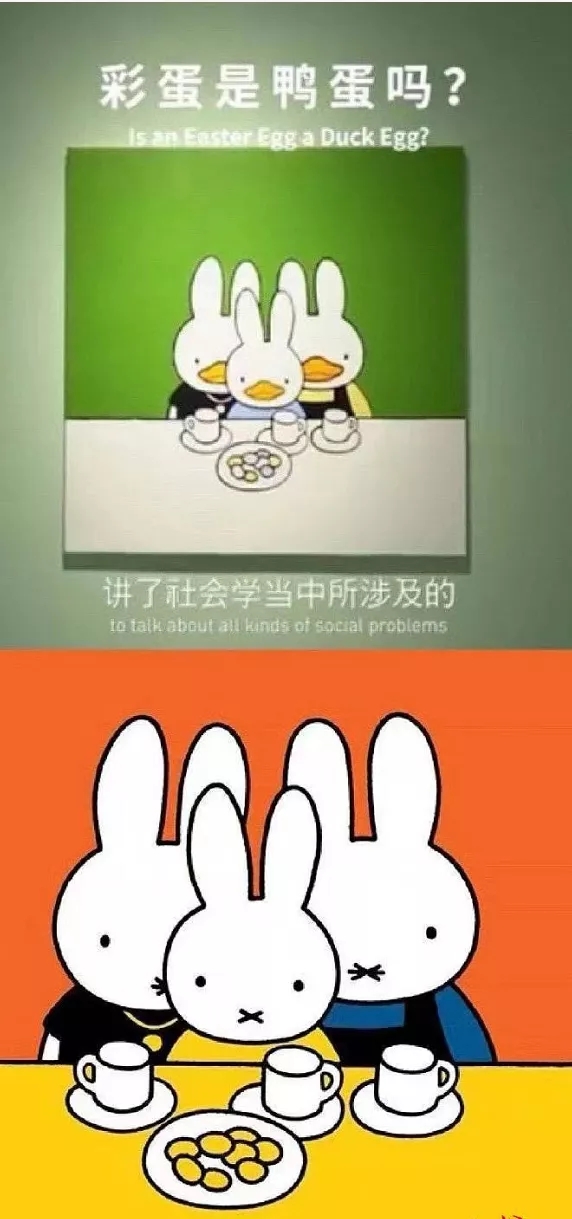

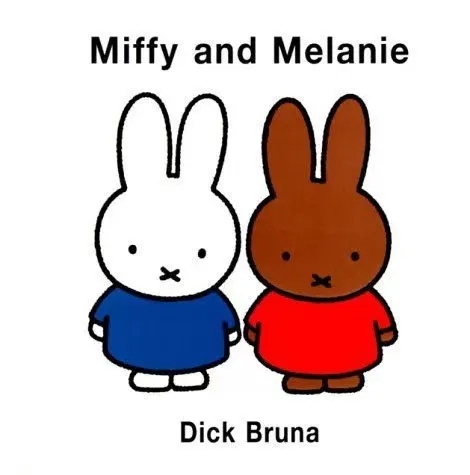

从《鸭兔元旦》展出作品可以看出,该系列作品以“鸭兔”造型作为主题,创作了一个“鸭嘴兔耳”的卡通形象,该形象与1955年荷兰画家迪克·布鲁纳(Dick Bruna)的笔下诞生的米菲兔动画的形象具有很强的相似度。

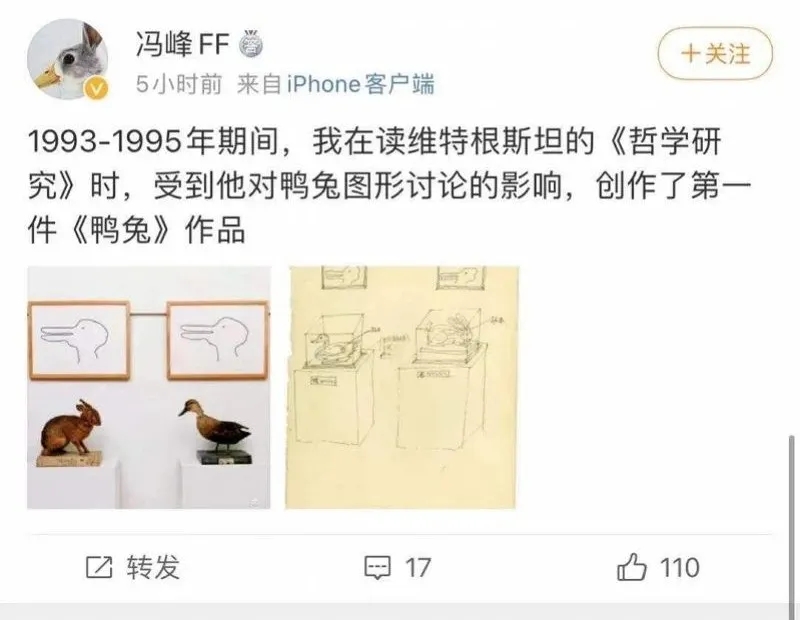

“鸭兔图”是格式塔心理学上的典型例证。心理学家J.贾斯特罗曾在他的《心理学中的事实与虚构》中画出的一个模糊的图形,它既可以看作是一只鸭子的头,也可以看作是一只兔子的头。维特根斯坦在《哲学研究》中也曾借助这个图形说明,人们必须在叙述知觉中注意若干方面。

在当代艺术领域,此类作品并不少见,如劳森伯格将美国著名画家德·库宁的作品用颜料涂掉,并作为自己的作品《已擦除的德·库宁的作品》展出,安迪·沃霍尔的《六十幅最后的晚餐》,杜尚的《蒙娜丽莎》。国内艺术家刘野也曾以米菲兔的形象为灵感创作过一系列作品。

此外,他阐述鸭兔主题的创作分为四个阶段。第一阶段,受鸭兔图形影响开始创作;第二阶段,2010年该形象进入了新物种阶段,这个形象有了具体的鸭子嘴巴和兔子耳朵;第三个阶段在2013年左右,此时的鸭兔已经有了一个卡通形象。而此次的展览为第四阶段,鸭兔的形象有了拟人化的角色,有家庭,有爸爸、妈妈、奶奶,以及23个同班同学。

冯峰在此前的采访中坦言,自己此次的创作是一种电影式的创作方法。“我把世俗的、电视剧一样的故事融合进来,希望延展出这个形象和整个社会的关系。这个故事,我希望是小朋友和老人都能看懂的故事,一个和所有人有关联的作品。”

米菲兔形象由荷兰画家迪克·布鲁纳(Dick Bruna)创作于1955年,随后的不同时期,米菲兔形象采用不同的颜色、装扮、动作,深受消费者喜爱。记者了解到,米菲兔形象的相关版权所有人为MERCIS B.V.(麦西思有限公司)。

同时,记者查阅国家知识产权局官网获悉,米菲兔版权方在国内也将“米菲兔”“MIFFY”以及 “米菲兔图形”等申请注册商标,目前多数注册商标均有效。

广东广信君达律师事务所律师苏熳娜认为,米菲兔的形象具有独创性,其线条简约但显著性、识别度较高,知名度也较高,此次《鸭兔元旦》展出的部分作品与米菲兔的形象近似,具有著作权侵权的风险。相关版权方是可以考虑维权的。

来源:南方都市报

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242