有企业家加入!学者卧底直销组织 摸清其洗脑套路

5年过去了,袁长庚还清楚地记得青岛那个大礼堂里的浑浊空气。

能够容纳2000人的礼堂,那天硬生生挤进来3000多人。讲台中央,是一位身高一米、西装革履、歪着脸的演讲者。因为出生时脐带绕颈导致小脑偏瘫,尽管常年上台演讲,张木成说话依然带着特殊的口音,动作迟缓而夸张。作为奥蕾这个知名直销品牌的中国区高级经理,他已经有资格在全国范围内巡回讲演了。每次和他一起出门的,除了他高挑漂亮的妻子,还有一包重达17公斤的机票——这是他在过去一年里到全国各地出差积攒下来的。他把它们收集起来,每次都照例会拿出来给大家看。“我是一个身有残疾的人,每年那么多地方邀请我去讲课,而你们,作为正常人,又有多少人看得起你们?”袁长庚这样解读张木成想要传达的意思。

据袁长庚了解,在中国,奥蕾拥有约40万活跃的销售员,但高级经理只有1000个。走到这个层级,需要有十分出色的业绩才行。尽管在场的人都已经对张木成的事迹耳熟能详,但当这个人活生生出现在现场,当众诉说他经历的艰难、遭遇的冷眼,人们还是会很有感触,“世间所有痛苦在那一刻都铺开了,任何一个人都会觉得,自己比他幸运”。袁长庚深切地感到,张木成和其他销售员们经历的困难,形成了一个“最大公约数”,在会场中强烈共振。

张木成高居这座直销金字塔的上层,而到奥蕾“卧底”的袁长庚则是初级成员,构成了系统的“基座”。2014年,正在香港中文大学读博士的他来到华北Z城,对当地的奥蕾团队展开人类学调查。此后15个月里,考虑到学术伦理,袁长庚打定主意不卖货,也不发展下线,其他成员知道他加入的意图,但开展活动时,从不避开他。仅从这一点来说,袁长庚觉得,奥蕾算得上是一个有包容性的系统。

如今已是南方科技大学助理教授的袁长庚,很善于推介自己的观点,上课滔滔不绝,是很受学生欢迎的“网红”教师。专业课之外,他还对电影和文学很有研究。疫情期间,他把一部分网课视频上传到B站,引来不少围观。

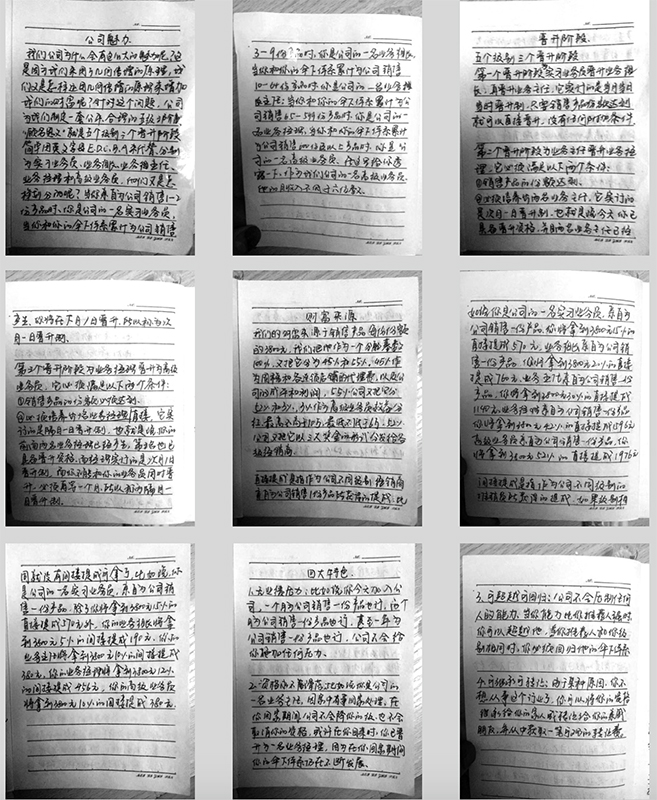

在奥蕾待了一年多之后,袁长庚已经十分熟悉其“套路”。在上月一次学术讲座中,他现场模仿销售,向大家推销产品,有学界同行会后评价:“听了他的讲座,还真的会跃跃欲试想去买。”近期,他在《社会学评论》上发表了报告《“排毒”与“洗脑”:一个民族志个案中的身体与道德》,也是基于他在奥蕾所做的“参与式观察”。

从边缘人到“人上人”

关于张木成,团队内部流传的一个版本是,他的母亲是“文革”前的北大毕业生,因支援三线建设去了云南。从幼儿园开始,张木成就总被学校拒收,但他那位倔强的母亲天天背他上学放学,坚持让他完成基础教育。付出比常人多几倍的努力,张木成考上过高中,无奈又一次被学校拒之门外;找工作屡屡受挫,没有老板肯要他;自己摆摊,又受人欺负。一个偶然的机会,一名奥蕾直销员说动了他的母亲,把他拉进了团队。

加入奥蕾后的两年里,张木成每次上课必到。从门口走到五楼教室那个为他特别保留的专座,他要用整整一小时。但这个教室依然对他很有吸引力,因为那里有赚钱养活自己的希望,而且同伴们都很热情友好地对待他。

公开演讲时,张木成不止一次说自己没什么能力,口才也不好,靠他自己连1000块的东西都卖不出去。但加入奥蕾20年,他掌管的市场已经能完成每月500万的销售额。他把这一切都归功于奥蕾的环境。

当年那名直销员为何要花那么多精力去“培养”张木成,如今已经无从考究。袁长庚猜测,有一种可能性是,奥蕾需要提供一种人人可以做“人上人”的“景观”。

人生的逆袭、豪华的会客室、富有的前景、成功的前辈,这几乎是每个直销品牌都有的场景设置。近年来发生的夸张版本有:天狮集团曾组织6500人涌入法国旅游,成为欧洲历史上单团人数最多的一次旅行;老板李金元乘着美式二战吉普在海边检阅员工队伍,后面还浩浩荡荡跟着70辆古董车,不仅如此,这位直销大佬还在天津城郊拥有一个占地百亩的仿古宫殿群,祠堂里供奉着形似古画中李世民的雕塑……诸如此类的消息总会在网上激起一片讥讽。可作为人类学学者,袁长庚希望搞清楚:这些仅仅是炫耀吗?这种会引起一部分人极度不适的做法为什么能够吸引另一部分人?吸引力的背后又是什么?

进入奥蕾,袁长庚也看到了四处林立的“奇观”。所有成员的工作室,或藏身于弃用的机关大院,或在某条商业街一个偏僻的店面里。无论大小,它们都有统一的设置:会客室、教室和操作间,教室里有讲台和黑板,上面是八字口号,左边是这个系统的最高领导人肖像,右边则是这个城市团队负责人头像。团队内部课程五花八门,有价值观、人生论、养生,也有市场营销、企业管理、薪酬体系。几乎每堂课都会推销产品,但形式上却是学术会议,会设置主持人、主讲人和评议人。

袁长庚说,很多人会用一些陈词滥调来解释这种熟悉又遥远的景象,但身处其中以后,他觉得,这背后能够传达的东西很复杂、很丰富也很微妙。在当下的话语系统中,许多东西难以被精准地传达。

针对创伤与焦虑的话术

位于华北的Z城是袁长庚母亲的老家,他也曾在那里生活过几年。新中国成立后,依托丰富的煤炭资源,城里建立了门类繁多的轻、重工业体系,成为中国北方工业重镇。从产业发展历史来说,Z城和周围城市都不同,气质上更像东北老工业区,带着某种伤痕色彩。上世纪90年代后,资源枯竭加上国企改革,大批职工下岗失业,整个城市浮现出一股哀伤失落的气氛。

袁长庚认为,最先在东南沿海登陆的奥蕾,后来能在华北Z城站稳脚跟并发展壮大,和这座城市所经历的起伏密不可分。“1990年代末期,奥蕾吸收了社会变迁挤压出来的冗余劳动力,动员了许多当时被抛到底层的民众。”Z城的奥蕾最高领导、一手打造了团队的周海涛,是2000年加入奥蕾的,在此之前,他是一个贸易公司的下岗员工。其他处于Z城团队核心的成员,也都是2000~2004年间加入的,大都是当年的个体工商户和国企下岗职工。在那个充满财富奇迹的年头,这群人“一边亲历生活起伏,一边观看着社会巨变”。

经历了城市变迁的一轮轮冲刷,有着相似的生活经历,这让团队形成了一套独特的“话术”,用袁长庚的话说,就是一套“语法原则”,这套原则有相对固定的受众,在很多情境下是可以复制粘贴的。

Z城曾在2014年年底组织过多场“肝胆排毒”班。在这个封闭式的培训班,老师们告诉学员,每一种颜色的结石各自代表什么毒素。比如,发白是体寒,发黄是脾胃失调,等等。老师们的话,让前棉纺厂女工魏小英回想起自己多年前在工厂做工时不愉快的经历:车间温度很高,近40℃,自己曾为了凉快,双脚踩在大冰块上,过到了寒气。后来她下海做生意,又十分辛苦,夏天为了应酬,冷饮、扎啤往肚子里灌,冬天风里来雨里去,也没有热饭吃。在那个排毒班上,她打定主意:“不为别人,哪怕为了自己,我们也没有理由不追求健康。”

“这套话术肯定是吸取了当地人的创痛,不然准确率不会那么高。”袁长庚分析。

奥蕾销售过一款锅具,配套用具共有21件之多,看上去,这并不符合一般中国家庭的烹饪习惯。直销员们就以“热传导性好”作为主要卖点。袁长庚去参加团队课程的时候,常常看到主讲的老师——一般是一名女性——把九层锅层层叠加,同时烹饪。锅的底部,是一个开到中火的小瓦斯炉。第一次看到这种在教室里把锅垒得像宝塔一样的做法,袁长庚的感觉是“十分尴尬”,“谁家会这样做饭?谁会追求这样的效果?”

出乎袁长庚的意料,在场的中年主妇们十分买账。他后来才明白,他这样的男生其实不是对方的理想销售对象。当一个主妇已经操持一家老小吃饭十多年以后,她们才能对这套推销术展示的信息感同身受。“她们太知道这套锅是怎么回事儿了。”当早上丈夫要上班,孩子要上学的时候,她们需要同时完成蒸馒头和摊煎饼的工作,就会对这套锅感兴趣。

很多年轻人买蛋白粉,是因为相信它能够减肥增肌。但对着第一次去上课的中年女性,主讲老师都不用事先对她有多少了解,就能用一条逻辑链说服她掏钱购买:她的孩子第三、第四节课容易犯困,如果有了蛋白粉就可以振奋精神,提升成绩,那么他(她)就能考上某校的正榜生,从而为家里省下很大一笔钱。上午第三、第四节课犯困,几乎是每个学生都遇到过的问题,讲台上的“老师”把这种现象归结为蛋白质供给不足。“这其中的科学解释是极为粗糙的,但实打实地击中了一个中年母亲的焦虑。”

“没有对当地生活的精准了解,这个组织是不可能拥有那么强的渗透力的,他们已经不是在推销某一款产品,而是提供了一个共同的基座,去看变化中的生活。”袁长庚说。

洗脑,还是重建社会归属感?

在奥蕾,一个成员不频繁上课,哪怕能够卖掉很多商品,也会被认为是怠惰和思想可疑的人。在密集的团队课程上,一些相似的东西会被反复强调,比如,人生规划和价值观就是主干必修课,其他的,比如历史故事、名人轶事等,都是随机安排。团队中的高级别成员通常很注意培养下属上课的技能,因为按照公司要求,每个直销员都应该是多面手。每隔三个月,团队领导还会去区域总部“取经”,学习最新的“理论”,传达到本地,再进行加工。

袁长庚一直反对用“洗脑”这个标签,去概括直销团队对成员的影响。“诸如‘洗脑’‘邪教’之类,都是一套准备好的指责,但其实这是一个有具体历史形态的东西,里面的东西很丰富。”他希望通过他的研究,让人们尽量跳出成见,去看到选择背后有合理的部分,是与广泛的社会因素连接在一起的。

“你可以成为一个新的人”,这是直销行业给很多成员带来的心理感受。袁长庚觉得,对于经历了一轮轮社会变迁冲刷的人来说,“重建归属感,获得一种新的评论社会的角度”,这可能是比挣钱更重要的东西,也是直销组织产生吸引力的关键。他曾经做过一些横向比较。上世纪90年代,直销最先登陆的亚洲国家,如泰国和印度,都是父权制比较严重的地区。这些品牌主打的销售员就是年轻女孩。

当年,泰国诞生了一批“雅芳小姐”。穿着体面的职业套装、包里装着精美彩页广告的女孩,被告知自己受雇于跨国企业,是国际化、现代和职业的。她们每个月的收入可能并不多,但至少不用再向父兄伸手要钱。对当年这些“雅芳小姐”来说,直销员的工作并不会打乱她们原有的生活节奏,却带给她们一种全新的自我感觉和社会属性。

在中国,奥蕾最初则是主打“商务人士”的形象。1997年前后,曾有美国人类学学生在北京对奥蕾进行调查。他发现,奥蕾当时扮演的角色类似于市场经济布道者,公司会告诉人们,个人也需要经营,并许诺一个美好的未来。而现在,公司一直鼓励家庭稳定、夫妻和睦,他们反对家庭成员——尤其是妻子——因为做直销赚了钱,而在家庭里自行其是。袁长庚觉得,在中国人开始切身感受到市场经济的负面影响以后,奥蕾又开始为自己打造一种“无害的市场经济”形象。

一个叫王军的团队领导人曾说,直销的发展必然意味着对销售人员观念意识的改造,旨在通过一系列二元对立的价值观,来重塑一种朝向未来的人格和生活模式。在袁长庚看来,王军一语道破了直销行业编织话语的本质。他的博士论文题目“好日子,坏日子:华北Z城直销人员的民族志研究”,就点出了这种二元对立。这里头,“好日子”指直销组织描绘的生活想象,“坏日子”则是对以往生活的评价。

近两年,袁长庚一直在联系出版社出版他的论文,但至今没能如愿。一些高校出版社对待学术类图书非常谨慎,认为其中有为传销“洗脑”说好话的嫌疑。袁长庚认为,这恰恰说明了相关经验研究的缺乏,“我们对这个群体的认识延续了很多偏见,是偏狭的。”接下来,他说自己可能会将论文改写成非虚构作品。

对话袁长庚:

也有知名企业家加入直销

2014年,袁长庚来到华北Z城,对当地的奥蕾直销团队展开了为期15个月的人类学调查。在那里,他看到了形形色色的人物,听到了不少看似奇特的故事。透过这些经验观察,这位人类学学者试图探明:为什么一部分人会被某种特定的推销术打动?这背后又是怎样的社会、历史因素在起作用?

最近一年,“直播带货”成了最流行的销售方式。不过,和奥蕾直销不同,李佳琦、薇娅等大V吸引的是年轻一代的网购群体。对这批网红主播的强大“吸粉”能力,袁长庚也有自己的看法。

第一财经:在你的观察中,总体上,加入奥蕾的人群有什么共同点?

袁长庚:总体上,奥蕾内部成员还是社会中层、中下层和底层为主。奥蕾人其实对自己的话术所能起效的人群是有清楚认知的,他们不会把都市白领作为主要目标。他们知道这群人抵触心理比较严重,但一旦加入,发挥的作用也是很大的。

第一财经:就你调查所见,奥蕾的方式对高学历、高收入的人群是否能起效?

袁长庚:奥蕾里有很多大学生,这个不必多说。我也见到过一些社会地位很高的人,比如退休了的县级市副市长、曾在军队担任相当高职位的干部,还有东北一位知名的民营企业家——这位企业家在他所属的行业里是数一数二的,别人提起他也都很尊重,他也加入了奥蕾。那位前副市长在传销系统内部层级比较高,我本来是没机会和他接触的。可有一次,因为团队出国工作,需要我充当翻译,我就在飞机上和他遇见了。他手下的成员,很多都是农民工,他们的能力肯定远比不上这位副市长退休前的助手。奥蕾是非常鼓励各个阶层、背景和地域的融合的,他们也很希望塑造一种被社会精英认可的品牌形象。

第一财经:面对城市中产阶层,奥蕾有没有发展出什么策略?

袁长庚:奥蕾的成员当中积累了一些情绪,在城市中产阶层当中是不是有这样的情绪,很难说。今天很多人都能在其中看到一些投影,这群人不光存在于小城市,一线城市也有。奥蕾在上海的团队就有专门“攻克”女白领的人。这背后就要超出直销这个话题,去探讨背后的一些社会经验。

第一财经:今天,人们普遍接受了网购,或者从陌生人那里买东西,关系是一次性的。我宁愿看网页广告,也不愿听一名直销员向我推销东西。看广告时,我被明确告知那是广告,这种关系很简单,掏不掏钱在我。但是一个熟人边和我聊生活方式和价值观,边推销东西,我就会感到有点费事,甚至有一种紧张感。

袁长庚:这里面的问题就是,今天我们不知道拿“活人”怎么办。我们和网页广告没有“活人”做中介,但是直销就有一个“活人”作为中介。一个活生生的人,站在你面前,凝视你的脸,你会产生一些感同身受的情绪,这是面对电脑屏幕所不能感受到的。“他者”消失以后,我们习惯了不看人,也就不把人当人。所以,现在网上的攻击才会变得火药味特别重。

其实,一个熟人上门,和你聊天,卖东西给你,是很健康的。但我们是“个体化”了的一代,特别在意自己的私人空间不被打扰。我们父母一辈,家里的客厅是开放的,很多人会来做客。但我们这一代人对私人空间很在乎,不太愿意多被打扰。科技会让我们对交流对象的想象发生变化,鲜活的人的状态退去,我们只关注文本,对人的属性是回避的。这也是直销面临的一个挑战。

目前看来,奥蕾是在发展电商的,他们希望通过电商吸引年轻一代,但原来以直销方式吸引的这批人,他们也没有放弃。

他们其实一直在谋求改变。比如,我离开Z城之前,销售们开的工作室都叫“健康养生馆”,我走后半年,他们都改名了,差不多都是“身心灵体验中心”之类的名字。

第一财经:李佳琦和薇娅这样的网红主播,为什么会在当下产生那么强的号召力?他们也是以自己的形象作为中介,去“推销”一些商品给客户。

袁长庚:为什么直播卖货在电商第一波高潮退却后兴起?“双11”刚刚被推出的时候,是没有直播卖货的。我觉得,之前,人们通过淘宝和外部的商品世界建立了联系。但人是不能脱离他者存活在这个世界的。李佳琦和薇娅就提供给人们一种观看的机会。他们两位也都不是明星,观看他们十分安全。

以前,我们可能对父母这代人喜欢电视购物感到奇怪,现在我们成了父母的加强版。看李佳琦和薇娅的这批人,已经不是完全为了功能去买东西,他们是要通过电商去想象一个触手可及的美好生活。李佳琦和薇娅卖的东西都是比较基础性的,大家基本都能买得起,不管你身处小县城还是大城市,你们一样买不起房,但能够买同一款面膜。他们营造出这样一种气氛,阶层分化不再那么森严,每个人面对生活世界的能力好像都差不多。20年前,城市的每条商业街上都会有类似的老板和老板娘,热热闹闹地卖东西,他们关心着你的生活,而且充满热情,带着城市草根的商业气息。

第一财经:6月13日,你在做关于这项田野调查的学术讲座时,有听众评论,直销组织有点类似民间的宗教团体。对这种观点,你怎么看?

袁长庚:形式上的一些东西可能有些类似宗教组织,但他们本质上是反宗教的。他们把人生局限在现世,而不是来世。把这些东西归为宗教,还是因为认识的局限。一群人聚集在一起谈论一些价值观的东西,很多人就会把它往宗教上靠,或者有一连串准备好的指责,这是因为我们对这样的形式很陌生,或者不适应。

(文中奥蕾、张木成、周海涛、魏小英、王军均为化名)

来源:第一财经

原标题:《卧底直销组织,学者发现“洗脑”话术与社会焦虑密切相关》

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242