在封城的日子里,三十多岁的老计每天戴着口罩,骑着自行消毒的餐车,穿行在武汉的大街小巷。

他用一台“破烂工作手机”,记录下自己看到的一切,里头有商家、客户、医生、宠物和同行骑手。

他说,现在的武汉,不是一座死城。每户房、每扇窗背后,都有人。

跑才有钱挣,不跑就没有

我是湖北人,老家是一个以水著称的小城。

去年七月,我投资失败,欠了一屁股债,只好来武汉当一名“外卖老哥”。

一月初,我就决定不回家了,想趁着过年多挣点。

春节期间,不但单子多单价高,还连着一个冬季送餐挑战赛——只要不中断,奖金可能高达六七千。

这个诱惑太大了,我平时的工资也就五六千。

封城后,武汉街头只剩下交警、清洁工和外卖小哥。

和所有武汉人一样,在1月20日钟南山发表讲话前,我都不觉得疫情有多严重。

1月21日号那天就不一样了。一大早,便利店的单子突然变得特别多,打开一看,全是买口罩的。

晚上五六点,我收到一个跑腿单,客户托我买N95。

那时我还不知道N95是什么,转了好几家药店都没有,想到早上那家便利店可能还有一次性医用口罩,就问他要不要,他说那也行。

大家都开始做防护措施了,我肯定也要做啊,于是给自己买了三盒口罩。

送单途中会路过许多药店,门口大多都挂着断货的牌子,更狠的是写着:温度计、消毒剂、药,全都断货。

23日凌晨两点,我刚好在刷微博,刷着刷着就刷到封城的消息,还是官方发的,蓝V。

第一反应是太不真实了,上千万人的大城市,说封就封,连市内交通也停了。

不过我和家人都没有太紧张。

家里曾经有烈性传染病人,我们照顾过他,知道该如何防护。

市内交通停摆后,一个戴口罩的胖嬢嬢在路中间拦车。她说要打车去徐东,但我这一路过来,没见过一辆的士。

我不知道有多少骑手离开武汉。他们可能是春节返乡,可能因为疫情离开,也有可能留汉但不送单。

可以肯定的是,除夕、初一、初二那三天,送餐的骑手特别少。

我是一名兼职骑手,和正职不同,没有线下的统一组织,也没有节假日的值班补贴。

跑才有钱挣,不跑就没有。

大年三十晚上,我给自己放了假。第二天出工时,商家说除夕好多单子没人送,最后都取消了。

一位客户下单买了十几桶方便面。

我现在每天最少换两次口罩,用酒精消毒液给餐车消两次毒,用酒精片擦拭骑行手套。

平台也反复提示风险,督促我们戴口罩和消毒,并要求每天上报身体情况,选择“发热、不发热、正常”等选项。

我的装备,六十个口罩,四个温度计。

在我看来,最重要的防范方法是和别人保持安全距离。

比如送餐时,尽量不交谈不接触。

我会事先把外卖袋的手提部分给客人捋好。交接时,我托着下边,他们从上边一拎就走,这样就避免了身体接触。

没过多久,平台就推出了“无触碰送餐”的服务,可以把外卖放在小区门口或单元楼下,让客户下来拿。

封城后,许多市民见到我都会诧异:“这时候还有外卖吗,哪里还能点?”

我说对啊,我们一直都能送,一直都能点。

疫情发生后,我有种特别奇妙的感觉。

说实话,骑手这行,本来就是个蛮低级的工作,不需要多少学识多少技术。

但现在不一样了。

我们好像也在为这个城市贡献着力量,尽管非常微小。

只要大街上还能看见外卖小哥,就证明这个社会还在良好运转。

没单的时候,我在路边晒太阳,对面坐着一位清洁工大哥。

大年初一就送呼吸内科

大家最关心的,肯定是医院里的情况。

我也想趁着送外卖去看看,是不是像微博上说的那么慌乱。

初一早上,我在APP的抢单大厅里看到送往中南医院的单子,从起床到准备出门,一直都没人领,那我就领了吧。

中南医院很大,有11栋楼,我的目的地在4号楼的16层。

我上去一看,正是呼吸内科。

也太巧了吧,大年初一就送到呼吸内科。

出乎意料的是,医院里很安静,没有想象中的病患扎堆,我猜病人已经进行了集中转治。

偶尔走过几个戴口罩的人,看起来也并不慌乱。

收单的是位老人,在普通病房,看起来状态还可以。

我把外卖放在床边的椅子上,说了声“你好你的外卖”,就离开了。

安静的四号楼

下午我又接了一单,送去武昌医院西区门诊部。

这是个大单,光米饭就有十几份。四个大手提袋装得满满当当,餐车都装不下,还得放在踏板上。

到了门诊部,我在马路边上给收单人打电话,他却说自己没有点餐,也没在上班。

我只好联系点餐人,等了大概五分钟,对方给我发了个新电话和新地址——洪山区梨园社区卫生服务中心。

往常,这样的单子是最让人恼火的,既麻烦,还耽误时间。

如果下单的地址和实际送达地隔太远,会被系统判定为违规炒作。

来到新的地址,一位年轻的医护人员戴着口罩走出来。

我先把踏板上的两袋递给他。他很意外,连说谢谢,提着东西就转身离开。我又叫住他,把餐箱里的两袋也拿给他。

他很惊讶,“还有吗?”

我能感受到他语气里的惊喜。

我不清楚点单者是谁,猜想是某位网友送给医护人员的。

这个单子原本预计20分钟就能送达,但最后花了一个多小时。

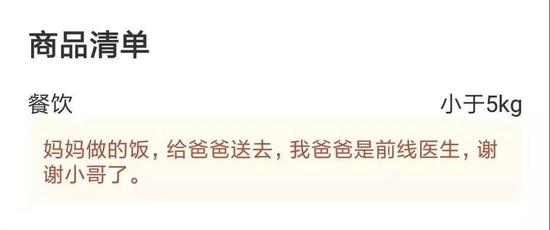

我还接了一个跑腿订单,是女儿给前线的爸爸送热饭。

骑手间流行一句话,“你都他妈的当骑手了,你还在乎个他妈的传染病?”

这句话必须得带脏话,不带脏话就没有那个意思了。

我不知道你能不能感受到里边的自嘲。

虽然嘴硬,但大部分人还是不太愿意接医院单。

比如2月2号早上,有个送往武昌医院的单子,挂了很久都没人领。直到又来了一单武昌医院的,才被领走。

我猜想那位骑手本来不想跑,但一趟能赚两趟钱,就愿意了。

几天后,外卖平台开通了医院专送,可以根据医院的安排送到指定地点。

医护人员的三餐有了保障,我们接到的医院单便少了很多。

遇见一个盒马骑手。我把正职骑手称为“正规军”,正规军来了,就没我们游击队什么事了。

即使不在医院附近,依然能感受到生活的微妙变化。

有次送外卖,接单的大姐戴着口罩,一直咳嗽。

接过外卖后,大姐进楼刷卡,一对夫妇在后面。男的离得比较近,想跟着进去,免了再次刷卡的麻烦。

同行的女性见状,喊了声“嘿”,冲男的使了个眼色。男方大概明白了什么,立刻停下来,两人等了好半天才上楼。

目睹这一切的我,心里五味杂陈。

一个下单的姑娘,咳嗽了但没有发烧症状,在家自我隔离,不敢让爸妈知道,问我能不能帮她买药。

这座城市的每个角落,似乎与危险有关,有的吵闹,有的平静。

前几天,我经过武昌医院门口,一位晒着太阳的阿姨忽然身子一倒,医护人员赶紧跑过去扶住她,然后抱着往医院里走。

很平静。

周围站着的人、后面的保安、街边的医护,身后商店的老板,都很平静。

我却觉得好像有一座山向我压过来。

这里的生活还在继续

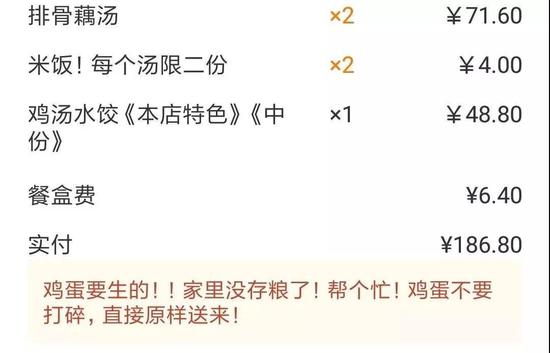

封城后,人们的需求改变,我收到的订单也跟着变化。点外卖的少了,买米面鸡蛋零食等生活用品的多了。

到了夜里十一二点,外卖单又开始增加。

我推测大家都窝在家里,晚睡晚起的,对夜宵的需求比较大。

一个家里没存粮了的客户,备注要生鸡蛋。

药品的单子也多,奥司他韦和莲花清瘟胶囊是最多人买的。

但口罩和各种消毒液基本买不着了。路过还有货的药店,我都有意识去排队囤货。如果之后有客户再下单,我可以转卖。

路过药店时,看到有人排队我都会凑上去,多半是新物资到了。

目前来说,市里生活用品的供应还是充足的,没看到哄抢物资的情况。

不过蔬菜算得上稀缺。

有一次,顾客让我帮忙在某个超市买点青菜。

我有些为难地说,怕不好买。对面误会了,赶紧说可以再给我个红包。

到了超市,果不其然,凡是带叶子的都卖光了,只剩下土豆,尖椒、洋葱。

还好我知道的一个专门卖蔬菜的小店还有,赶紧乱七八糟的买了一些,但是老板说明天就不开业了,进不到货。

蔬菜是卖的最快的,去晚了就没有。

还有一次,我在路边菜摊遇到一个饿了么的骑手跟老板娘商量退货。

原来顾客让他按照半个月的量买菜,他买了七百多块钱送去,顾客又嫌多,要退一部分。

老板娘说这都是叶子菜,不给退。

1月28日,一位小贩在路边戴着口罩卖菜。白菜4元一斤,菜苔10元一斤,比超市便宜。

不单是人,动物们同样遭受着疫情的影响。

初二晚上,我接了个跑腿单,帮一个不在武汉的姑娘去照顾她家的猫,她已经离开四天了。

一进门,哇那个臭味,生化武器啊。

我还看到地上躺着几个小东西,眼镜雾蒙蒙的看不清,以为是死老鼠。走近一看,竟然是死掉的猫仔。

原来这几天,有只猫生崽了。

主人知道后,哭得泣不成声。我也不知道该怎么处理,只好把死去的小猫连同铲掉的猫砂,一块丢到垃圾桶里。

临时铲屎官,换好了水和猫粮。

另一个离汉的主人,把猫寄养在宠物中心,那只叫年糕的猫却不知道怎么就跑出来了。

主人下了个跑腿单,找人帮忙捉猫。

一大早,我们三个人信誓旦旦地出发,一路扫到33层的天台,才发现了它的踪影。

我们一开始用小鱼干和猫罐头引诱,它看都不看。

又找了双袜子,用电线绑起来。面对这个粗糙的逗猫棒,年糕看了一眼,依旧不为所动。

无动于衷就算了,它还从没关上的天台门,一溜烟跑去了隔壁的单元楼道里。

还扫吗?这个楼有他娘的三十三层!我爬不动啦!

幸好,下午我们终于把猫逮着了,每人分到了180元的酬劳。

小年糕,这回你可跑不掉了吧。

我的生活和工作没受到太大影响,只是经常点的煲仔饭关门了,每周去的网吧停业了。

许多人都喜欢说“武汉加油”,但这个词太大了,跟我好像没什么关系。

我能记住的,都是那些微小而真实的感动。

有天晚上,我骑着车,看到一个姐姐抱着只泰迪在前面跑,三条流浪狗在后边追。

我感觉不太对劲,停下来问她没事吧。她说没事,还说了声谢谢。

我继续往前走,车还没起步呢,就听见她在身后又大声说了句,“谢谢啊。”

平时,我也许听不到这样的谢谢。

但在这个特殊时期,每一个身处武汉的普通人,都特别特别需要鼓励,特别特别需要关怀。

有种被烟熏了眼睛的感觉,我差点哭了。

1月29日,路过沙湖公园,发现春天已经到了。