一人捐献救了八人!国内器官移植供需缺口巨大

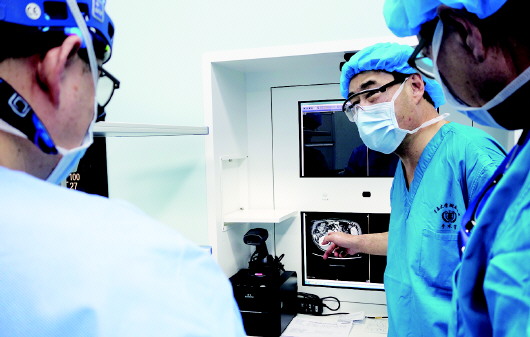

德国肝移植专家(左一)在观摩臧运金团队的劈离式肝移植手术。

一位因车祸离世的小伙子捐献的器官,挽救了8个终末期疾病患者,其中,肝脏被“一劈为二”,分别移植给一名成人和一名儿童……从上午8点开始,青岛大学附属医院(简称“青大附院”)崂山院区几间相邻的手术室相继开启,一场器官捐献与移植的“生命接力”在争分夺秒地进行着。青岛大学医疗集团副院长、青大附院器官移植中心主任臧运金在几个手术室之间来回穿梭,指导团队成功完成又一例世界上技术难度最大、水平最高的劈离式肝移植手术,让前来观摩的国际知名肝移植专家汉斯·施利特赞不绝口。

器官移植被称为“现代医学之巅”,是挽救心、肝、肺、肾等器官终末期疾病患者的唯一希望。我国器官移植技术起步虽晚,但发展较快。最新数据显示,中国人体器官捐献数与移植数连续两年位居世界第二。不过,与年均30万器官移植需求相比,目前每年仅有2万余人能得到器官移植救治,供需缺口依然巨大。器官供体短缺和专业医生不足,是制约中国器官移植发展的主要因素,需要从观念和技术等方面寻求破解之道。

一个供肝劈成两半

就能多救一个人

近日,一位小伙子因车祸不幸离世,家属同意进行“大爱捐献”。他的肝、肾、心、肺及角膜,通过中国人体器官分配与共享计算机系统,分配给8位终末期疾病患者。其中,肝脏经过“区域优先”原则筛选后,匹配给青大附院的肝移植等待者。

臧运金带领的器官移植团队经过详细的术前评估,认为这名捐献者较为年轻,且既往没有肝脏基础疾病,肝脏再生能力强,可以进行在体原位劈离,将肝脏“一劈为二”,经过修整后,分别移植给一名成人和一名儿童终末期肝病患者,同时让两个人重获新生。“左外侧叶占整个肝脏的20%~30%,劈给一个儿童,剩下的70%~80%给一个成人,就能多救一个人。”臧运金说,在供肝短缺的情况下,只能通过技术创新提高利用率。

确定手术方案后,青大附院器官移植团队的医护人员就开始了争分夺秒的“生命接力”:一组手术人员对供肝进行在体原位劈离、灌注、修整和重建,另一组手术人员在隔壁手术室里对两位等待肝移植的患者进行麻醉等术前准备。

罹患肝母细胞瘤的10个月大女婴小莉莉躺在手术台上,病肝除了几根血管相连,已经基本处于悬空游离状态,等待着新的肝脏植入替换。小莉莉体重只有6公斤,但劈下来的供肝有300多克,供肝与受体的公斤体重比超过4%的标准。为了避免供肝过大可能压迫到其他脏器,甚至影响腹腔缝合,手术医生又将供肝去掉49.5克,剩下250克左右成功植入小莉莉体内。由于孩子腹腔狭小,血管细如发丝而且壁薄,主刀医生的手需要格外稳定、灵巧,不能有丝毫大意,“有时候喘气都会影响血管缝合。”臧运金说。

几台高难度的手术同时进行,一直持续到晚上才结束,臧运金及其团队的医护人员全程待在手术室,在手术台前一站就是10个多小时,中午都没下台吃饭。前来观摩的国际知名肝移植外科专家汉斯·施利特,对臧运金团队的在体原位劈离式肝移植手术给予高度赞扬,“没想到,中国器官移植医师具有如此高超的肝移植外科技术和综合管理水平!”

传统意义上的肝脏移植,除了需要“移”去病肝,还要“植”入新肝,而肝脏包含多条血管及胆道,都需要进行重建。在体原位劈离式肝移植则更为复杂,被认为是目前世界上难度系数最大的腹部外科手术之一,也是缓解肝移植供体短缺的有效途径。2015年,臧运金团队成功开展了山东省首例DCD在体原位劈离式肝移植,目前完成的此类手术数量位居全国第一。

“我们做的捐献器官最多的案例,是一个23岁小伙子救了9个人,这个大学生出了车祸后脑死亡,其他器官都是好的:心脏、双肺、肝脏劈成两个、两个肾脏、两个角膜,做到了捐献器官利用率的极限。我们希望继续创新技术提高水平,实现捐献器官利用率的最大化。”臧运金透露,他今年的一大任务,就是牵头撰写我国劈离式肝移植的临床诊疗规范和专家共识。

器官移植是技术活

更是良心活

器官移植对医生的技术要求很高,培养一名合格的器官移植手术医生额外需要3到5年时间。

“作为一名器官移植医生,要能吃苦。一来器官保存时间短,大多数时候医生都是‘临危受命’,常常深夜还在工作。二来手术时间长,比如肝脏移植手术,大多都要8个小时左右,很多时候几台手术连排,无影灯下、手术台前,一站就是十几个小时。”身为国内器官移植界的“顶尖高手”,臧运金从事肝移植临床和科研工作已有20年,2014年从原武警总医院来到青大附院,曾经连续50多个小时没出手术室。

“器官移植是一项综合技术,涉及内科、外科、麻醉、介入、超声、免疫、低温生理学等多个学科,需要多学科高水平团队协同作战,也可以带动相关学科发展。”臧运金告诉记者,手术只是一部分,手术后的治疗和护理比手术过程更复杂。“我们做第一例活体肝移植手术时,术后B超监测一连换了3台机器,都没有发现受体肝脏的血流,由此推断新植入的肝脏无法存活。但后来开刀打开腹腔一看,新肝有血流,而且很好。因为活体肝移植不是整肝,而是只有半个肝,有其复杂性和特殊性。”说起这些,臧运金不无遗憾。为此,青大附院器官移植中心搬至崂山院区之后,在病房楼层一角设了专门的B超室,方便移植患者做检查。

保证器官的质量,才能治病救人,让受者获得更好的恢复条件。“我们一般要看到供肝,进行多方面的术前评估,才去接等待移植的病人,进行麻醉等术前准备。”臧运金说,100个捐献者中大约有70%的肝能用,有肝炎、血管瘤等疾病的肝一般都不用,肝脏脂肪化程度通常要控制在15%以下。“暴走妈妈捐肝救子”就是通过控制饮食、运动来降低脂肪肝比重,为亲体肝移植做准备。

器官移植不是谁想做就给谁做,也不是谁出钱多就给谁做,而要看具体的病情。“有位患者要求换肝,但我们经过认真评估后认为,他的肝功能还挺好,虽然门脉堵住了,但调整改善腹腔内脏和向肝血流,就能解决问题,暂时不用换肝。让病人的救治更精准和科学合理,保障病人利益最大化,是医生的使命,但病人及家属未必能理解。”臧运金苦笑道,换肝对医生来说就是工作,但对患者而言,换肝之后结果有好有坏,甚至会有生命危险。如果不换肝,病也可能会好,为什么要去换呢?“器官移植手术是将两个生命联系在一起,是对生命的延续,应当怀有最大的尊重和敬畏。”

移植费用整体偏高

有望全部纳入医保

虽然我国公民逝世后捐献器官是无偿的,但器官获取、保存、运输、移植都会产生相关费用,而且器官移植需要的治疗费用很高。动辄几十万元的器官移植费用是一笔不菲开支,很多患者因为无力负担,而失去救治机会。给出最合理的治疗方案是医生的职责,但患者被经济条件卡住,往往让医生备感无力。“我从北京来到青岛之后,遇到一些患者本来很适合移植手术,而且术后效果预计会很好,却由于家庭经济困难无法实施。”臧运金觉得很难过,他想了一些办法解决这个问题,却发现知易行难。

“我们救治的病人有很多经济条件非常好,他们想做有针对性的救助,想通过我们去帮助别人。有人在病房里直接捐给家里贫困的病人几万元,这说明真正条件好的人有爱心和能力去帮助别人,但中间缺少环节对接。”臧运金说,这种情况下就特别需要公益基金会参与,给社会大病救助搭建起桥梁。

据了解,山东需要做肝移植的终末期肝病患儿,每年有150~200例。但由于儿童肝移植花费高、医保报销比例低,许多贫困家庭患儿只能拖延等待,错过了手术的最佳时机甚至病逝。为了救助需要进行肝移植手术的贫困患儿,中华少年儿童慈善救助基金会2018年7月设立了佑爱珑琪肝病救助专项基金,发动社会力量进行募捐,救助那些陷入困境的危重病儿及其家庭,每例可以捐助6万元~8万元,已经在青岛救助了3例肝移植患儿。

目前,在全国范围内,器官移植仍未全部纳入医保赔付范围,不过,一些地方已经先行先试。青岛市今年进一步调整二档缴费成年居民医疗保险待遇,将器官移植抗排异治疗超出起付标准以上部分的报销比例由60%提高至65%。

近几年,中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、原卫生部副部长黄洁夫在全国“两会”上不断呼吁将器官移植纳入大病医保报销范围。在不久前召开的2019年中国器官获取组织大会上,黄洁夫透露,2020年前,我国将从肾移植纳入医保开始,逐步把肝脏移植、心脏移植等纳入医保体系,最终实现器官移植医保全覆盖,大大减轻患者负担,让更多人有生的希望。

在肝移植手术开始前,臧运金(左二)和团队成员进行认真评估。

探索

目前还有很多“密码”有待破解

青岛是肝病多发区域,前些年,很多肝脏衰竭患者需要到北京、上海、广州等地去做肝移植手术,除了花费巨大,家属陪护的精力、时间,包括资源的浪费,成本都很高。

“健康服务关系居民幸福感,如果我们能提供最好的技术和服务,让患者在青岛就能做移植手术,接受国内一流的医疗服务,那么所有的资源就可以留在青岛。”臧运金带领的国内顶尖器官移植专家团队在青岛“落地生根”,成为国内器官移植尤其是肝移植领域的领先者,让患者在家门口就可以做疑难器官移植手术。

“去年,我们做了130例肝脏移植,在全国单个器官移植中心算是比较多的,患者大部分来自青岛本地及省内其他地市,也有将近40%患者是外省过来的,还有港澳台的。”臧运金说,青大附院现有肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植4种器官移植资质,目前正在向国家卫健委申报心脏移植和肺脏移植资质。

据了解,青大附院器官移植中心自2014年成立以来,开展了亲体肝移植、劈离式肝移植、无输血肝移植、肝肾联合移植、在体原位劈离式肝移植等多项国际高难度移植手术,器官移植手术数量及手术质量连续4年位居山东省第一、全国前列。目前,该中心器官捐献与移植综合服务能力已跨入国内前六。

“器官移植的目的是让终末期病人长期活下去,恢复健康,恢复工作,恢复生活。”臧运金说,降低围手术期死亡率、胆道并发症发生率、切口感染率,提高患者术后生存率及生活质量,是器官移植领域必须解决的问题。

“换了器官的人和没换器官的人相比,是另一个健康体系,有很多问题需要咨询和指导,必须要有术后随访的支持,建立完善的移植后患者随访档案。”为此,臧运金牵头成立了青岛移植随访及康复指导中心、青岛移植受者联谊会(青谊之家),由青大附院器官移植康复专家组的医生为省内外移植受者提供医疗咨询、门诊随访、医患交流等一站式服务,并定期举行活动,建立移植受者之间互相交流的平台和渠道。

器官移植还有很多生命科学目前无法破解的密码,在现有的移植和术后管理水平下,手术虽然很成功,但是病人术后恢复各有不同。这不光是个体差异的关系,还牵扯到和捐献者的匹配融合、相互适应协调等问题,有待器官移植专家去研究和攻克。

专家

传统观念成影响捐献的最大障碍

器官移植被称为“现代医学之巅”,是挽救终末期疾病患者生命的唯一希望。作为世界上的人口大国,中国每年大约有150万名器官衰竭患者,其中有30万人适合器官移植。

中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、原卫生部副部长黄洁夫表示,自2015年公民逝世后器官捐献成为我国器官移植供体的唯一合法来源以来,器官捐献事业取得长足进步,器官移植技术也达到新高度,患者生存率等质量指标已与国际水平持平。2018年,中国人体器官捐献与移植数量均位居世界第二:完成公民逝世后器官捐献6302例,加上2545例亲属间活体捐献,每百万人口年捐献率(PMP)达到6.8;全国182家具备器官移植资质的医院共完成器官移植手术20201例。

然而,与年均30万器官移植需求相比,缺口依然巨大。

黄洁夫认为,制约中国器官移植发展的因素有多个方面。一是,器官捐献数量有限,可供移植的器官不足。供体短缺一直是困扰器官移植的最大难题,而传统观念是影响器官捐献的最大障碍。二是,器官移植收费较高,患者无力负担。三是,可以做器官移植手术的医疗机构和医生不足。

黄洁夫透露,2020年前,我国将在目前182家器官移植医院基础上,优化器官移植临床服务资源布局,有序增加移植医院数量。

当生命不可挽救时,自愿、无偿捐献器官,让生命以另外一种方式延续,正在成为越来越多人的选择。

“青岛市开放和文明程度比较高,公众对器官捐献的认知和接受程度在国内是比较靠前的,而且捐献的成功率也很高。”臧运金说,2018年青大附院器官移植中心完成公民逝世后器官捐献168例,捐献数量连续两年位居山东第一、全国前三,大器官利用率达到3.12,居全国第一位,接近国际领先水平。公民逝世后器官捐献“青岛模式”,已在国内多个器官移植中心推广。

当潜在捐献者生命状态到了几乎不可逆的时候,青大附院器官捐献协调员会和家属接触,如果家属同意捐献,就建议用专门的急救车转运到青大附院去加强救治。如果确实救不过来,医院会组织多学科专家按照国家标准进行严格判定,捐献者经重复判定达到不可逆的脑死亡后,还要继续治疗,将待捐器官的功能维护调整到最佳状态,并通过中国人体器官分配与共享计算机系统匹配合适的受者,提前做好手术准备,等待捐献者自主停止心跳后,马上开展后续的器官获取与移植手术。整个过程录音、录像,完善档案资料,做到每个环节可追溯。

器官捐献与分配涉及文化、传统、伦理、法制等深层次的社会问题。国际伦理学研究认为,器官在捐献之前属于捐献者,在移植以后属于接受者。

根据国际惯例及中国现行政策,出于保护患者隐私等原因,器官捐献者和接受者之间,采用双方互不知晓信息的“双盲原则”。也就是说,捐献者及家人并不知道器官移植对象是谁,接受者也不知道器官捐献者是谁。

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242