红火迎春欢天席地!西海岸村民坚守传统红席编织技艺

肖长全正在编织红席。

破篾子

刮篾子

编隔子

挑席子

割茬子

收边

完工

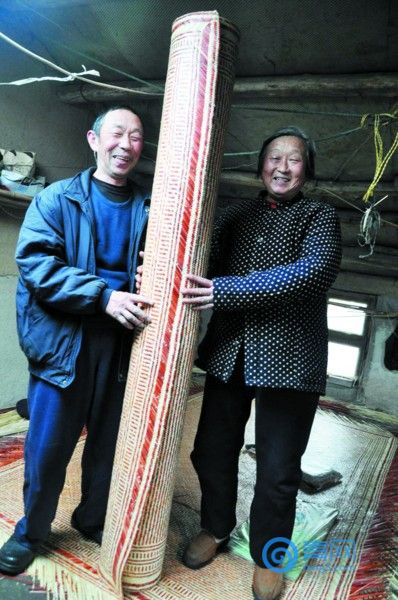

肖长全和老伴展示编好的红席。

“炕上没有席,脸上没有皮。 ”临近春节,在青岛西海岸新区泊里镇,几乎家家户户的炕上都会铺一领红席。 68岁的西海岸新区泊里镇张家庄村村民肖长全老人,坚守红席技艺40多年,至少编出上千领红席。日前,记者来到泊里镇实地探访,揭秘“泊里红席”编织全过程。

编制席子需要在阴暗、潮湿的环境中进行,因此很多编席者都把编席地点选在了半地下小屋里。记者来到张家庄村村东侧编席屋看到,不足十平方米的空间内,肖长全正在编织红席,老伴在一旁忙着用工具破刮篾子。据肖长全介绍,红席,当地又称秫秸席,用高粱篾子编织而成,因有红白两种颜色,交叉编织出各种不同花纹的图案,故称红席。当地有十几个镇(办)生产,泊里是红席发源地,故有“红席故乡”之称,当地所产红席也因此而称“泊里红席”。

“编织红席有去根、剔稍、捆坯子、浸泡、破刮篾子、起头、编隔子、挑席子、收边等20多道工序,编织一领红席至少5天时间。 ”肖长全说,编织红席的高粱是当地特有的品种,芒种种植高粱,立秋收获高粱后,就将其秸杆劈成两半(俗称打半子),晒干存好。等到冬闲季节,再把“半子”用水浸泡8个小时,先破成3-4毫米宽的坯子,然后刮芯成篾,以经纬为基础,按照一定规律挑上压下,构成花纹,编制成席。由于高粱篾子很锋利,稍不留神便将手划伤,因此要格外小心。但有时候编织很投入,手被划伤也是“家常便饭”。但为了保证红席质量,每个环节都不能偷懒,否则编织的红席质量便不过关。

“泊里红席编织严密,纹理清晰,四角端正,编道整齐。具有光滑、柔软、美观、轻便,兜水不漏,结实耐用等特点,深得民间喜爱。 ”泊里镇政府分管负责人说,像肖长全这样的老艺人有很多,利用冬闲在家里编织红席,等到大集的时候拿出来卖,在打磨时间舒活筋骨的同时,还能让家里多一份不菲的收入。近年来,这一传统手工艺得到很好地保护和挖掘。由过去的单纯农民“铺火炕”,逐渐成为城里人的时尚床上用品,越来越受到了时尚人土的青睐,并出口日本和东南亚国家。 2008年10月成立了泊里镇红席编织合作社,组织编席技艺大赛,选拔了红席编织传承人。 2009年9月,泊里红席编织技艺入选省级非物质文化遗产名录。2017年8月由国家农业部认定为国家地理认证标志。

幕后故事

红席“鼻祖”原来是孙膑

据传战国时期,孙膑遭庞涓陷害,流浪并寓居于泊里一带,由于生活贫困、身无长物,便用当地老百姓广泛种植的农作物高粱的秸秆,亦称秫秸,劈成篾子,编成席子。秫秸原本为白色,因为孙膑膝伤未愈,编席时鲜血滴在席子上,便形成了席子红白相间的颜色。当地百姓为了纪念孙膑,便按着孙膑的方法编席铺在炕上,并给这个席子取了一个好听的名字“红席”,编织红席的手艺和在炕上铺席的风俗从那时起便在泊里一带流传开来,世代相袭,一直传承到今天,孙膑也就成为当地席匠心目中的祖师爷。

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242